Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft hat beschlossen, den Leibniz-Forschungsverbund „Wert der Vergangenheit“ bis September 2029 weiter zu fördern. Neben den Eigenmitteln der Partnerinstitute stehen dem Verbund zusätzliche 1,2 Millionen Euro für Forschung und Wissenstransfer zur Verfügung. Das HBI ist im Rahmen des Forschungsverbunds Teil des Research Lab „Praktiken der Aneignung“, das auch historische Memes und TikTok-Videos sowie geschichtliche Instagram- und Twitter-Accounts in den Blick nimmt.

Begründung für die weitere Förderung

Der Senatsausschuss Strategische Vorhaben (SAS) der Leibniz-Gemeinschaft lobte in seiner Stellungnahme, dass der Verbund die wesentlichen Ziele der ersten Förderphase auf „beeindruckende Weise“ erreicht habe. Dazu zähle der Aufbau einer interdisziplinären Arbeitsstruktur sowie heuristische und begriffliche Grundlagenklärung. Es sei ihm gelungen, ein international und öffentlich ausstrahlendes Forschungsnetzwerk zu errichten und ein neues Forschungsfeld zu etablieren, dessen Thema hochaktuell und relevant sei. „Dem Verbund gelinge die überzeugende interdisziplinäre Betrachtung eines zentralen Gegenstandes der Geistes- und Kulturwissenschaften, zu dem es in dieser Reichweite und mit diesem Anspruch im internationalen Vergleich kein Pendant gebe“, so der SAS.

Aufgaben des Forschungsverbunds

Der Leibniz-Forschungsverbund „Wert der Vergangenheit“ unter Federführung des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) verbindet 21 Leibniz-Institute und kooperiert mit zahlreichen internationalen Partnern. Sie arbeiten gemeinsam daran, Wertbildungsprozesse und Wertekonkurrenzen in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über die Vergangenheit zu erforschen. Der Forschungsverbund geht der Frage nach, welchen Wert die Vergangenheit für frühere und heutige Gesellschaften hat. Dazu gehören aktuelle Diskussionen über koloniale Kunst, Umdeutungen des Nationalsozialismus oder historisch legitimierte Kriege.

Die erste Förderphase

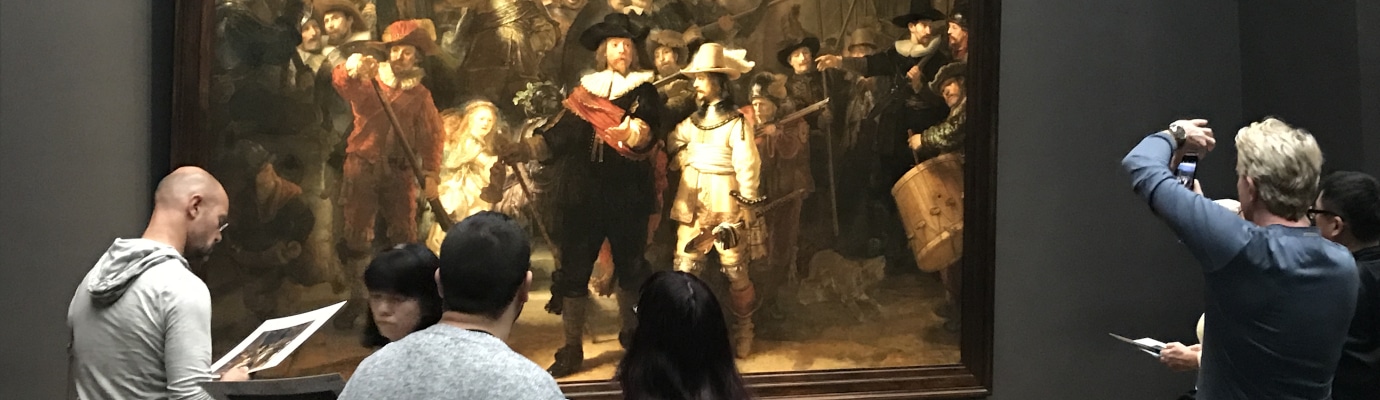

In der ersten Förderphase erschienen zahlreiche Publikationen, darunter insbesondere in der Reihe „Wert der Vergangenheit“ (Wallstein-Verlag). Zu den herausragenden Veröffentlichungen zählen das Handbuch „Historische Authentizität“ sowie Studien über Denkmalstürze in der Zeitgeschichte und zur Frage, wie die Musealisierung kulturelle Werte erzeugt. Zuletzt fand das Buch „,Unsterbliche Werte‘. Über Historizität und Historisierung“ von Henning Trüper breite Aufmerksamkeit. Zudem entstand eine Online-Ausstellung zum Verlust historischen Bauerbes in der Ukraine im Zuge des russischen Angriffskriegs. Der Blog „Value of the Past“ gibt Einblick in die laufende Forschung.

Die zweite Förderphase

In der neuen Förderphase befasst der Verbund sich mit dem Wert der Vergangenheit im Kontext aktueller Auseinandersetzungen über den Klimawandel und die Biodiversität, zur postkolonialen Verantwortung der westlichen Welt und zur Nutzung der Vergangenheit im erstarkten Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus. Der Forschungsverbund geht dabei auch sehr praktische Themen an, darunter die Bedeutung von Raum- und Zeitvorstellungen für das Verständnis von Geschichte sowie Fragen dokumentarischer Evidenzbildung, etwa im Bereich der Digital History.

HBI-Beteiligung im Rahmen des Forschungsverbunds: Research Lab 3.2 „Praktiken der Aneignung“

Das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut ist Vollmitglied im Leibniz-Forschungsverbund „Wert der Vergangenheit“. Dr. Hans-Ulrich Wagner leitet zusammen mit Dr. habil. Barbara Christophe vom Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) im Forschungsverbund das Research Lab 3.2 „Praktiken der Aneignung“. Dieses Lab widmet sich neuen kommunikativen Praktiken der Aneignung von Vergangenheit, die vor dem Hintergrund des medialen Wandels zu beobachten sind. Die Projekte und Vernetzungsaktivitäten untersuchen die Aushandlungsprozesse über Geschichte und Vergangenheit in der Öffentlichkeit bzw. in Teilöffentlichkeiten in Hinblick darauf, welche historischen Ereignisse und Themen von unterschiedlichen Akteuren für gegenwartsrelevant erklärt werden.

Erforscht wird, inwieweit die Vervielfältigung von kommunikativen Räumen, in denen über Vergangenheit gestritten wird, bislang geltende Deutungsmonopole in Frage stellt und neue schafft. In Zeiten, in denen Menschen ihr historisches Wissen im Rückgriff auf ein breites Spektrum unterschiedlicher Medien vom Feuilleton transnational rezipierter Zeitungen über TikTok-Videos bis zu Hitler- und Holocaust-Memes co-produktiv herstellen, wird erinnerungskultureller Konsens immer schwieriger. Durch die weltweite Verfügbarkeit von Kommunikationsdiensten und medialen Repräsentationen erleben speziell nationalstaatlich verfasste Gesellschaften einen Heterogenisierungsschub.

Die Arbeit im Lab nimmt diese Dynamiken in unterschiedlichen Handlungsfeldern in den Blick. Analysiert werden u.a. geschichtspolitische Interventionen und mediale Strategien populistischer und neu-rechter Akteure. Im Fokus stehen weiterhin Erinnerungspraktiken im Geschichtsunterricht, in dem Angehörige unterschiedlicher Generationen mit unterschiedlichen Medienrepertoires aufeinandertreffen, die Auseinandersetzung um Rituale des Erinnerns in Gedenkstätten und an Jahrestagen sowie neue Formen historischen Erzählens in interaktiven digitalen Medien.

Vergangenheit auf Social Media

Als eine kleine Studie zu einem aktuellen Social-Media-Memory-Projekt haben Daria Chepurko, Ken Phan, Kira Thiel und Dr. Hans-Ulrich Wagner den Instagram-Account „@ichbinsophiescholl“ der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Südwestrundfunk (SWR) und Bayerischer Rundfunk (BR) untersucht. Dieser Account verspricht eine „ehrliche“ und eine „intime Perspektive“ auf die junge Widerstandskämpferin Sophie Scholl im „Dritten Reich“, indem er sie als gegenwärtige Social-Media-Akteurin auftreten lässt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in dem Blog-Dossier “Sophie Scholl auf Instagram: Eine kommunikations- und geschichtswissenschaftliche Untersuchung” auf dem Media Research Blog des HBI veröffentlicht.

Weitere beteiligte Institutionen am Leibniz-Forschungsverbund „Wert der Vergangenheit“

Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam e.V. (ZZF), Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen (DBM), Deutsches Museum (DM), Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte (DSM), Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI), Germanisches Nationalmuseum – Leibniz-Forschungsmuseum für Kulturgeschichte (GNM), Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft (HI), Institut für Zeitgeschichte München-Berlin (IfZ), Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS), Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz (IEG), Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung (PRIF), Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow (DI), Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS), Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM), Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB), Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL), Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO), Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung – Leibniz Institution for Biodiversity and Earth System Research (SGN).

Weitere Informationen

Pressemitteilung zur „Leibniz-Forschungsverbund ,Wert der Vergangenheit‘ erhält vier Jahre weitere Förderung“, ZZF, 26.3.2025

Website des Verbunds mit Ergebnissen und beteiligten Instituten